トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 先端バイオイメージング研究分野

先端バイオイメージング研究分野

- 2025年12月18日

- 鈴木健一さんがPacifichem 2025 (Honolulu, USA)で講演を行いました。

- 2025年12月16日

- 鈴木健一さんがPacifichem 2025 (Honolulu, USA)で講演を行いました。

- 2025年11月12日

- 鈴木健一さんが2025 Annual Meeting of the Society for Glycobiology (San Diego, USA)でKeynote Lectureを行いました。

- 2025年8月14日

- 当研究分野の主論文がiScience誌に掲載されました(外部サイトにリンクします)

- 2025年7月10日

- 鈴木健一さんがBiophysics Society Thematic Meeting (Copenhagen, Denmark)で講演しました。

- 2025年7月1日

- 廣澤 幸一朗さんが特任研究員として研究室に参加しました。

- 2025年6月4日

- 鈴木健一さんが日本膜学会第47年会で特別講演を行いました。

- 2025年4月30日

- 当研究分野の主論文がJournal of Cell Biology誌に掲載されました。(外部サイトにリンクします)

- 2025年3月27日

- 鈴木健一さんがGordon Research Conference(Lucca,Italy)で講演しました

- 2025年3月12日

- 当研究分野の主論文がNature Communications誌に掲載されました(外部サイトにリンクします)

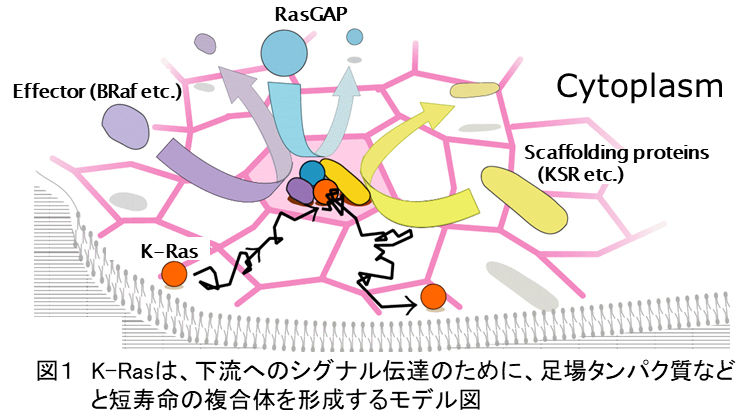

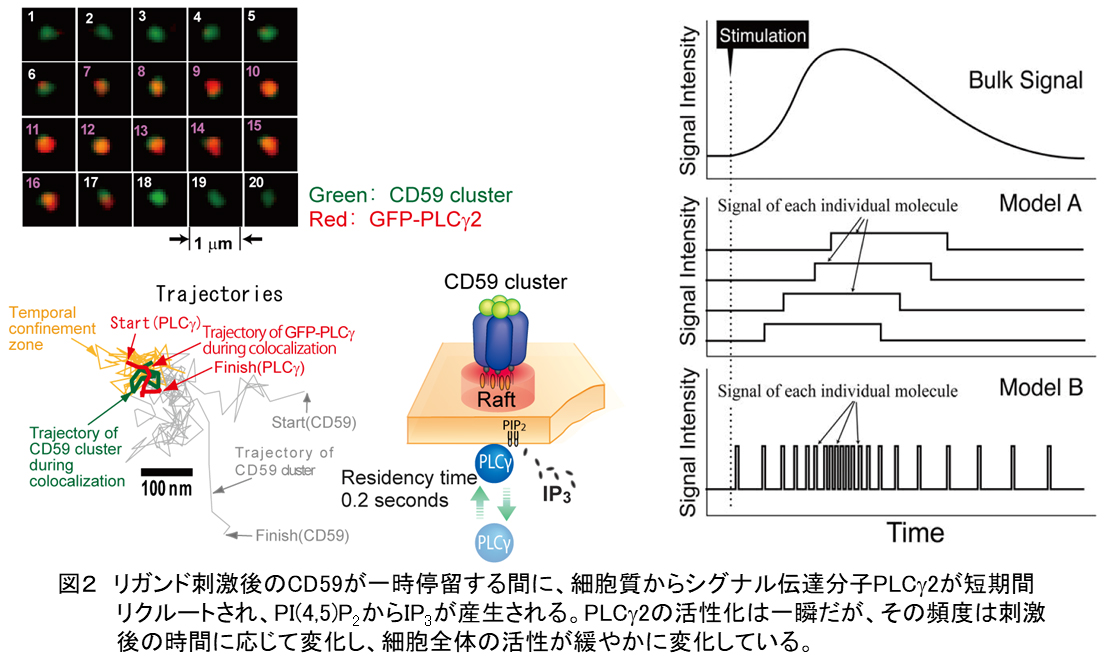

細胞中では、すべての分子の相互作用が同期して起こるわけではなく、ばらばらのタイミングで起こります。さらに、個々の分子の相互作用時間は1秒以下ということも多いです。相互作用する分子の割合が低いということも多々あります。例えば、がん遺伝子産物のK-Rasの場合、その1分子ずつがGTPと結合し、活性化している期間は、わずか0.5秒以下で、しかも活性化している分子の割合は全体の10%以下だという結果が1分子観察で得られています(図1)。Western blottingなどにより観察される信号分子のリン酸化などの細胞全体のバルクシグナルの変化は、数分~20分程度続くのが普通ですが、1分子ごとに見るとパルス状の短期間シグナルを起こしていて、その頻度を変えることで、細胞全体の信号強度を変えていることを私たちは明らかにしました(Suzuki et al., J. Cell Biol., 2007a,b; 図2)。

そこで、細胞中での分子の作用機序を明らかにするためには、細胞中の分子を1分子ずつ観察し、(時には、10,000フレーム/秒という世界最高速で!)、起きている事象の時間や頻度などの統計をとることが、最も適した方法だと我々は考えております。(もちろん、多数分子の同時観察時の平均値と1分子観察で得られた結果との整合性がなければなりません)我々は、1分子・超解像顕微鏡観察により、細胞のがん化に関連したシグナル伝達やその制御機構を第一原理から解明し、臨床、創薬などに役立てていきたいと考えています。