医療関係者間コミュニケーションアプリを応用した「治験DX」 実証研究開始

臨床試験の障壁を解消し、多くの患者さんに参加機会を提供参加製薬企業・紹介医療機関を募集

2025年3月3日

国立研究開発法人国立がん研究センター

発表のポイント

- 国立がん研究センター中央病院は、株式会社アルムが開発した医療関係者間コミュニケーションアプリJoinを活用し、患者さんの来院前にリモートで臨床試験の適格性を確認する実証研究を開始します。

- 従来、適格性確認には患者さんの来院を必要としてきましたが、紹介受診に要する時間と労力を軽減し、結果的により多くの患者さんに治験参加の機会を提供することが期待されます。

- 本実証研究は、全がん種の患者さんを対象に開始し、参加意向をいただいた企業の臨床試験から、徐々に拡充する予定です。さらに多くの製薬企業に参加いただけるよう、3月13日に製薬企業向け説明会を開催します。

- 本研究は、「治験DX」の実例として、臨床試験の障壁を解消し、日本のドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロスの解消と創薬力の強化に貢献することが期待されます。

概要

国立研究開発法人国立がん研究センター(東京都中央区、理事長:中釜斉)中央病院(病院長:瀬戸泰之)は、治験をはじめとする臨床試験注1を速やかに進めることを目的に、製薬企業と治験実施医療機関、紹介医療機関が連携して実施する実証研究を2025年3月から開始します。

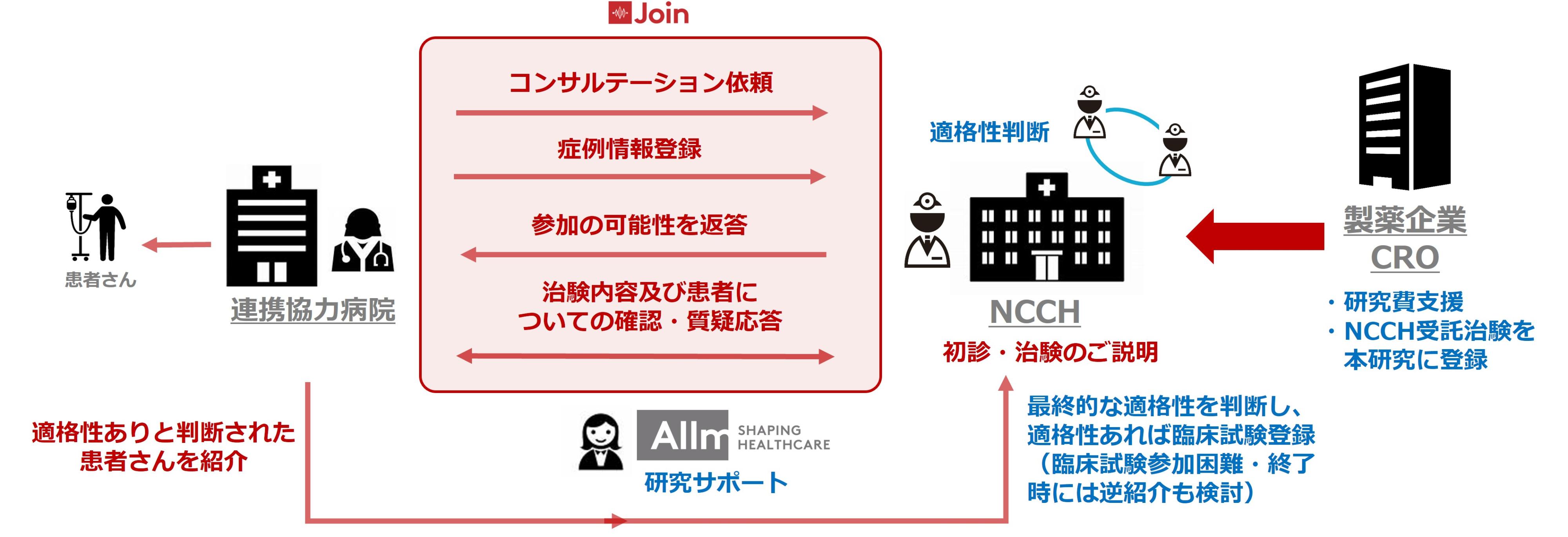

本研究では、患者さんが中央病院に来院する前に、医療情報を紹介医療機関(連携協力病院)から中央病院に登録いただき、中央病院において参加の可能性を検討し紹介医療機関にお伝えします。対象とする臨床試験は、本研究に賛同いただいた製薬企業、医療機関と連携して実施します。医療情報の登録や医療者間の情報共有には、株式会社アルムの医療関係者間コミュニケーションアプリJoin注2を活用します。本研究はICT注3を用いて臨床試験の障壁を解消する「治験DX注4」の実例として、効率的な臨床試験のスキームを構築し、日本のドラッグ・ラグ注5/ドラッグ・ロス注6の解消と創薬力の強化に貢献することを目指します。

本研究は、ICTを活用して臨床試験に携わる病院へのアクセスの効率を改善し、臨床試験への参加を希望する患者さんの紹介受診の負担を軽減するとともに、より多くの患者さんに機会を提供することが期待されます。

なお、本研究は、より多くの企業・医療機関に参加いただくことで、患者さんが臨床試験に参加できる可能性が広がり、また臨床試験も効率的に進むことが期待されるため、3月13日に製薬企業向けの説明会を開催します。

背景

国立がん研究センター中央病院は、臨床研究中核病院として数多くの臨床試験を実施しており、全国の医療機関からご紹介いただいた患者さんも臨床試験に参加しています。他院の患者さんが中央病院の臨床試験に参加するためには、必要な医療情報を揃え中央病院に来院し、臨床試験の適格性を満たすと推定された場合に、参加のための手続きや検査を進めます。しかし、来院しても適格基準を満たさず臨床試験に参加することができない患者さんが9割と非常に多いのが現状です。その理由には、(1)紹介可能な臨床試験が無い、(2)合併症や体調不良(performance status不良)により、そもそも治験自体を想定されない、(3)標的病変がない・現在治療中である・希望する臨床試験がなかった等が挙げられており、来院前に判断できることも多く含まれます。

また、国立がん研究センター先進医療・費用対効果評価室の調査によると、2024年3月31日時点で米国・欧州いずれかで承認され、日本で未承認である医薬品は128薬剤、日本で適応外である薬剤は70薬剤存在し、ドラッグ・ラグやドラッグ・ロスが問題となっています。

ドラッグ・ロスの原因として、承認につながる主たる臨床試験の実施地域として日本が選択されないということがあります。その理由として、日本国内における臨床試験に係る手続きの煩雑さ、症例登録にかかる時間、コスト、また、承認後の薬価(薬の値段)が安く抑えられている状況等が指摘されています。ドラッグ・ロスの解消には、産・官・学それぞれの取組が必要ですが、治療開発の主体となる臨床研究中核病院等は、今まで以上に臨床試験を効率的に実施する必要があります。

研究の詳細

連携協力病院の担当医(以下、主治医)は、中央病院の臨床試験への参加を希望する患者さんの情報を、医療関係間オンラインコミュニケーションアプリJoinを使用して、中央病院に送信します。中央病院は、受信した内容を検討し、院内で行われている臨床試験への参加可能性及び該当する臨床試験をJoin上で回答します。適格性の推定は中央病院の各診療科に所属する本研究および臨床試験の分担医師が担当します。主治医は、患者さんへ参加が可能な臨床試験について説明し、参加の希望があれば、改めて中央病院に患者さんを紹介します。来院した患者さんに対して、中央病院の医師は、改めてJoin上で回答した臨床試験に関する同意説明を行い、患者さんの同意を得て、適格性を確認した後に臨床試験に参加登録を行います。

また、本システムを利用した連携協力病院の医療従事者を対象に、システムの満足度についてアンケート調査を行います。

なお、適格性を満たさず、臨床試験への参加が難しいと考えられる場合には、当院の受診や適格性の推定に要する負担をかけず一般診療を継続することが可能です。

【本研究における連携フロー】

研究課題名

医療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」を使用した臨床試験に関するオンラインコンサルテーションシステムの構築に関する実証化研究CONNECT-ClinicalTrials(NCCH2403)

研究期間

約3年(2027年12月までの予定)

予定登録数

150例

評価指標

本システムを通じて照会された患者さんで、臨床試験目的で国立がん研究センター中央病院に紹介された患者さんのうち、紹介後3ヵ月間で臨床試験(治験・その他臨床試験)につながった患者さんの割合

臨床試験登録

UMIN000056850

製薬企業向け説明

さらに多くの製薬企業にご参加いただきたく、説明会を実施します。

開催日時: 2025年3月13日(木曜日) 18:00~19:00

開催方法: Web 開催(Zoom)

参加対象: 製薬企業

参加費: 無料

参加方法: URL より事前登録をお願い致します。

URL: https://forms.office.com/r/2C4skEA0SJ(外部サイトにリンクします)

展望

本研究で臨床試験に参加できる患者さんが増えることが示せた場合、本システムの導入により、臨床試験の登録がこれまで以上に効率的に行われることが期待されます。臨床試験の効率化は臨床試験に係る期間の短縮・費用の削減などに繋がることから、日本国内における臨床試験の環境改善や推進につながる可能性があり、世界と同じスピードで治療開発が進むことによりドラッグ・ロスの解消にも寄与することが期待されます。

用語解説

注1 臨床試験

臨床試験とは、新しい治療法について、その効果や安全性を確認するために行われる、人を対象とした試験のことです。治験とは、臨床試験の中で、まだ承認されていない薬や医療機器について、国(厚生労働省)の承認を得ることを目的として行われるものです。(「がん情報サービス」より引用)

注2 医療関係間コミュニケ―ションアプリ「Join」

株式会社アルムの「Join」は、医療関係者向けのコミュニケーションアプリです。病院では、医師や看護師が患者の情報を共有するために使用されます。例えば、MRIやCTの画像をアプリで共有し、専門医の意見を即座に得ることができます。また、チャットやビデオ通話を通じて、緊急時の対応や治療方針の確認がスムーズに行えます。本研究ではこのアプリを利用して、臨床試験の適格性を事前に相談することが可能となります。

注3 ICT

Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のこと。

注4 DX

「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略で、デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える(Transformする)こと。

注5 ドラッグ・ラグ

海外ですでに承認され使用されている治療薬が、日本で承認されて使用できるようになるまでに時間差が生じること。

注6 ドラッグ・ロス

海外ですでに使用されている治療薬が日本で開発が行われない、日本で使用することができない状況であること。

お問い合わせ先

本研究に参加を希望する製薬企業および医療機関のお問い合わせ先

国立研究開発法人国立がん研究センター

中央病院 臨床研究支援部門 研究企画推進部 臨床研究支援室

NCCH2403 研究・調整事務局

Eメール:ncch2403_office●ml.res.ncc.go.jp

研究に関するお問い合わせ

国立研究開発法人国立がん研究センター

中央病院 腫瘍内科 下井 辰徳

Eメール:tshimoi●ncc.go.jp

広報窓口

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室

電話番号:03-3542-2511(代表)

Eメール:ncc-admin●ncc.go.jp