トップページ > さまざまな希少がんの解説 > 肺神経内分泌腫瘍(はいしんけいないぶんぴつしゅよう)

肺神経内分泌腫瘍(はいしんけいないぶんぴつしゅよう)

更新日 : 2025年2月3日

公開日:2020年3月25日

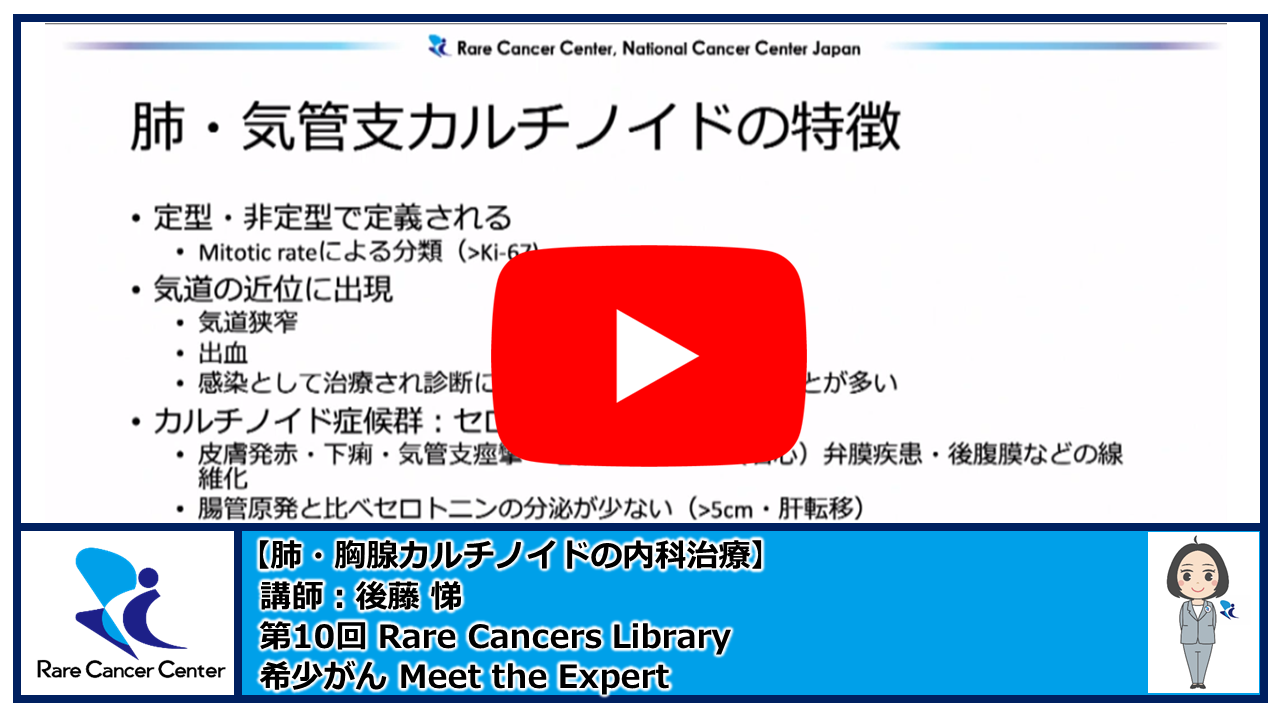

動画

(公開日:2021年6月7日)

肺神経内分泌腫瘍について

神経内分泌腫瘍の原発部位は消化管についで肺・気管支が多く、約30%です。神経内分泌細胞から発生する腫瘍は、悪性度に応じて、小細胞がん、大細胞神経内分泌がん、非定型カルチノイド、定型カルチノイドに分類されます。診断は腫瘍を顕微鏡でみたときの形や、細胞のタンパク質の特徴で判断します。悪性度と予後は一般的には相関しますが、個人差が大きいことに留意する必要があります。

小細胞肺がんと大細胞神経内分泌がんは、肺がん(神経内分泌がん)の亜型として治療され、非定型・定型カルチノイドを神経内分泌腫瘍として扱われます。気道の近位に出現することが多く、気道狭窄、出血といった症状を呈するとされていますが、転移部位の症状で発見される患者も多いです。神経内分泌腫瘍の特徴であるカルチノイド症候群の頻度は腸管原発よりも若干高く、セロトニン分泌腫瘍は少ない傾向にあります。

肺癌に準じて診断された病期に基づいて治療方針を決定します。根治的な局所治療としては手術が行われますが術後抗がん剤の有効性は示されていません。遠隔転移のある患者でも、腫瘍による症状がある場合などは、腫瘍減量手術を症状緩和などを目的に実施することがありますが、その有効性(生存期間の延長に本当に寄与するか)は不明です。全身治療は他の部位の神経内分泌腫瘍と同じようにエベロリムスの有効性が示されています。進行が速い場合などは細胞傷害性抗がん薬(化学療法)が小細胞肺がんに準じて実施されることもしばしばありますが、効果は報告によってさまざまです。

患者数の少ない希少がんであり、エベロリムス以外の治療については、十分な研究が実施されておらず、患者の容態にあわせて判断・実施されています。

希少がんリーフレット

啓発ポスター

患者会支援団体の皆さんとの連携・協働を通して作成した

「11月は神経内分泌腫瘍啓発月間」ポスター

執筆協力者

- 後藤 悌(ごとう やすし)

- 希少がんセンター

- 国立がん研究センター中央病院

- 呼吸器内科