サバイバーシップ研究部

- 2026年2月3日

- セミナー情報を更新しました

- 2026年2月3日

- 研究スタッフを更新しました

- 2025年12月1日

- 研究業績を更新しました

- 2025年12月1日

- 受賞報告を更新しました

- 2024年7月16日

- 連携大学院生を更新しました

がんと共に生きる社会の実現を目指し、がんに関わるすべての人と共に、人々の健康増進や生活の質(Quality of Life)の向上に資する心理社会的問題の解決法や意思決定支援法、価値観や意向に即したケアの開発を行っています。

研究活動

■がんの診断・治療後の生活を支援

がんの診断と治療により、私たちの日常生活の中で直面するさまざまな問題に更なる影響が及び、問題が複雑化する場合があります。人間関係、健康づくり、リハビリテーション、就学就労、経済的問題、ライフコースに関わる問題(恋愛・結婚、妊娠・出産、育児、介護)、生きる意味も含めた実存的問題など、がん診断後の暮らし全般に関わるテーマの研究と啓発を行っています。

■がんサバイバーの生活を支えるケアのガイドライン:支持療法・緩和治療・心のケア

がん患者さんやご家族の心のケアに関する科学的根拠に基づく最良の治療(標準治療)を普及するため、 Mindsの手法に則った診療ガイドラインの作成、公開を行っています。また、支持療法・緩和治療・心のケアの研究手法の標準化のために研究ポリシーやタキソノミの作成、公開を行っています。

■がんとの共生:アドバンスケアプランニング、サバイバーシップケアプランニング

標準的ながん治療後の治療やケアについて、患者さん自らの価値観や意向に即して事前に情報を整理し、ご家族や医療者と話し合い、共有するための意思決定支援プログラムを開発、その有効性を科学的に示し、社会実装するための仕組みづくりに取り組んでいます。

■がん患者の自殺対策

もしも、がんと言われたら──。がんと聞くと、例外なく不安になり、いったんは落ち込みます。精神的につらい状態が続き、自殺に至ることもあります。そのため、がん患者さんは一般の方よりも自殺のリスクが高いことが世界的に指摘されています。私たちは、「がん医療における自殺対策のための提言」を公開し、日本のがん患者さんの自殺に関する実態把握を行い、予防法開発に取り組んでいます。

■がんサバイバーシップケアの確立

がんサバイバーシップケアの確立に向けて、「日本サバイバーシップ研究グループ(SaQRA)」を組織し、患者・市民とともに研究開発の支援に取り組んでいます。SaQRAの目的は、全国のサバイバーシップケアニーズに基づき開発マップを作成し、日本の風土・制度に適した支援プログラムを開発すること、および科学的根拠に基づく治療・ケアを普及・実装することです。サバイバーシップ研究部ではSaQRAの事務局を担いながら、自ら研究開発にも取り組んでいます。

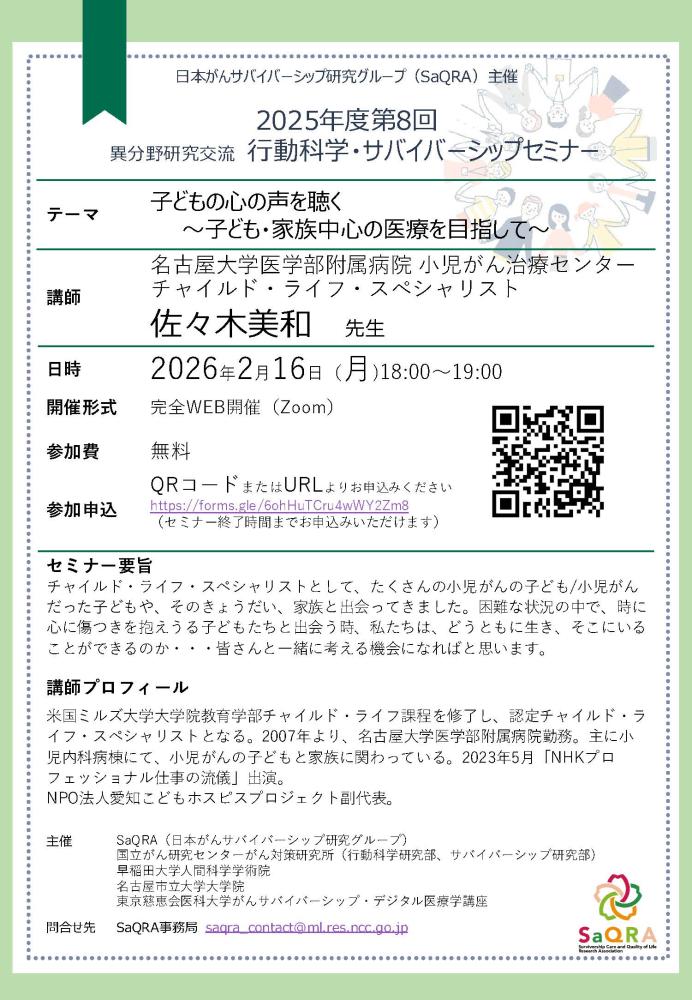

公開シンポジウム開催のお知らせ1

3月7日土曜日14時から、

「がん患者の自殺対策

ー研究成果の普及のための公開シンポジウムー」

を開催します。

参加費無料・オンライン開催・事前申込制

参加対象:医療従事者・行政関係者・がん患者の自殺対策に関心がある方

参加申し込み:コチラから(googleフォームが開きます)

締切り:2026年2月27日(金曜日)

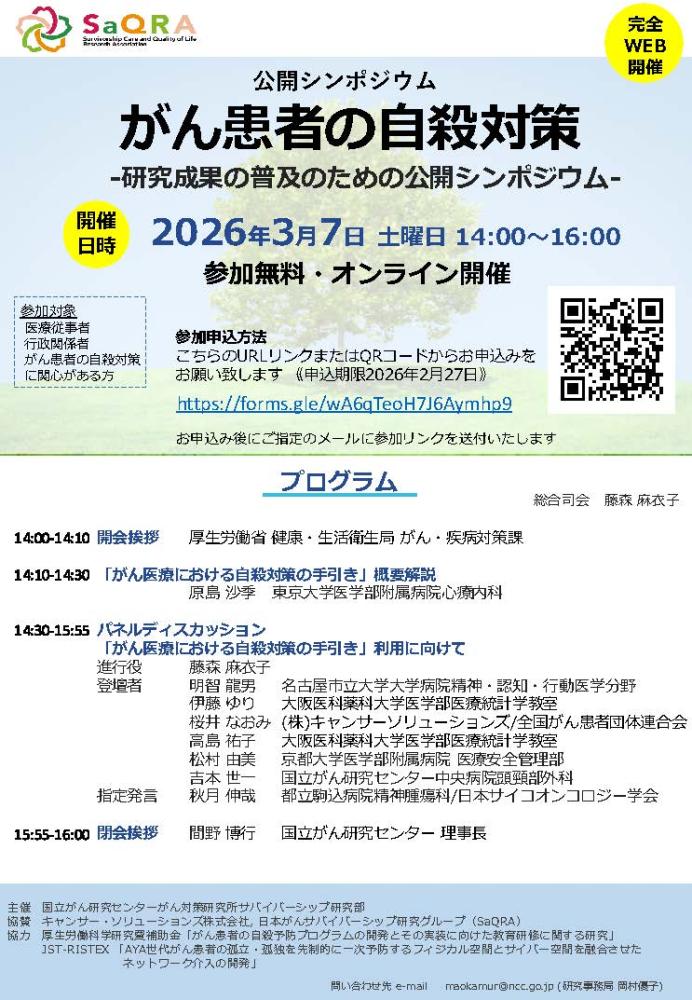

公開シンポジウム開催のお知らせ2

3月24日火曜日18時から、

「支える人がつながれば、暮らしがかわる

ー高齢がん患者の在宅療養・フォローアップのための効果的な連携にむけた提言の紹介ー」

を開催します。

参加費無料・オンライン開催・事前申込制

参加対象:医療・介護・福祉従事者、行政関係者、市民

参加申し込み:コチラから(googleフォームが開きます)

締切り:2026年3月20日(金曜日)

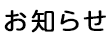

2025年度 第8回行動科学・サバイバーシップセミナー開催のお知らせ

2月16日月曜日18時から、

第8回行動科学・サバイバーシップセミナーを開催します。

詳しくは、セミナー情報をご覧ください。

お問い合わせ

当部では、一緒に研究してくださる方を求めています。ポスドク、研修生・外来研究員、連携大学院生の応募をご希望の方は、saba_office●ml.res.ncc.go.jpにお問い合わせください。

また、研究補助員として、診療現場での介入、調査、その他付随する業務に関心のある方も歓迎します。

#自殺関連行動