子宮頸がんの予防・ワクチン

更新日 : 2025年7月29日

子宮頸がんはワクチンで原因となるウイルス感染の予防が可能です

子宮頸がんは、子宮の入り口付近(子宮頸部)にできるがんのことです。子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんで、毎年1万人以上の女性が子宮頸がんと診断され、毎年約3,000人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。(出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)参照 https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/17_cervix_uteri.html)患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

子宮頸がんの多くは、性交渉によってヒトパピローマウイルス(HPV:Human Papillomavirus)に感染することが原因で起こります。HPVは男女問わず生涯に一度は感染するといわれている一般的なウイルスで、誰でも感染するリスクはありますが、感染したからといって必ずがんを発症するわけではありません。しかしながら女性の場合は、ウイルスが排除されず、感染が長期間続くと、一部の人には異形成といわれる前がん病変が起こり、さらに、数年以上かけて子宮頸がんに進行すると考えられています。子宮頸がんの予防には、原因ウイルスであるHPVの感染を防ぐことが重要であり、そのために有効なのがHPVワクチンの接種です。

出典:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

小学6年生から高校1年生相当の女子は公費での定期接種を受けられます

HPVワクチンは、初めての性交渉前に接種することが望ましいといわれています。そのため、日本では現在、小学校6年生から高校1年生相当の女子を対象に、2価・4価・9価HPVワクチンの定期接種が無料(公費助成)で行われています。

定期接種の受け方、予約方法など詳細は、お住いの市区町村のウェブサイトなどでご確認ください。

HPVワクチンの種類

HPVワクチンには、防ぐことができるHPVのタイプにより、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード)の3種類があります。

海外での現状

HPVワクチンは、2006年に欧米で生まれ、使われ始めました。日本では、2009年10月にワクチンとして承認され、接種が始まりました。世界保健機関(WHO)が接種を推奨しており、2024年1月時点ではWHO加盟国194か国のうち137か国で公的な予防接種が行われています。カナダ、オーストラリアなどの接種率は8割以上です。

出典:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

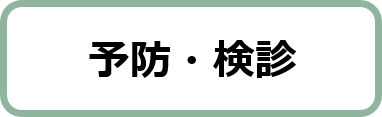

9価ワクチンはHPVの感染を防ぐことで子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐ

日本では2023年度から開始された9価ワクチンにより、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。海外や日本で行われた疫学調査(集団を対象として病気の発生などを調べる調査)では 、HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。接種できるワクチンは医療機関によって異なる場合がありますので、予約時にご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

原因ウイルスの感染をワクチンで予防できるがんはワクチンで防ぐのが原則ですが、子宮頸がんはワクチンで感染が予防できないHPVが原因となったり、HPV以外の原因が関係していることもあります。そこで20歳以上の人は、2年に1回は子宮頸がん検診を受け、早期発見に努めることが大切です。子宮頸がん検診では、がんの手前である前がん病変も発見でき、早期に適切な治療を行うことで進展を防ぐことができます。お住まいの市区町村から検診の案内が届いたら、積極的に子宮頸がん検診を受けるようにしてください。

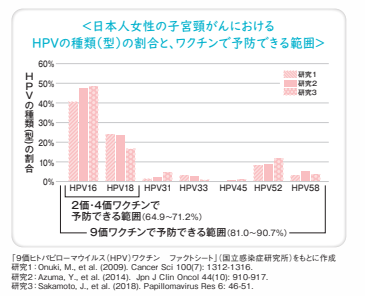

一般的な接種スケジュールや接種間隔

HPVワクチンは、初めての性交渉前に接種することが望ましいといわれています。そのため、日本では現在、小学校6年生から高校1年生相当の女子を対象に、2価・4価・9価HPVワクチンの定期接種が無料(公費助成)で行われています。

ワクチンの接種回数は同じワクチンを合計3回(9価ワクチンは1回目を14歳以下で受ける場合は2回)接種します。

出典:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

HPVワクチンを互いに取りかえて接種した場合の予防効果は確認されていないため、同じワクチンを決められたスケジュールで決められた回数受けてください。なお、サーバリックス®は、特別な事情がある方に限り、異なる接種スケジュールが可能な場合があります。その場合は、事前に医師にご相談ください。

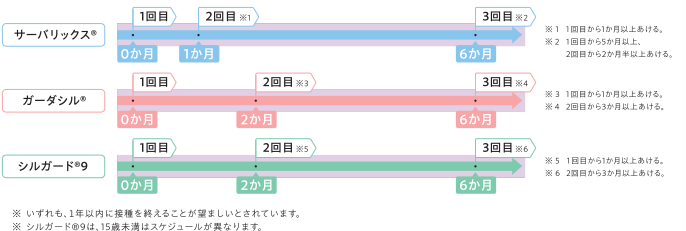

HPVワクチン接種のリスク

HPVワクチン接種後は、他のワクチンと同様にさまざまな症状(副反応)が出ることがあります。接種部位の痛みや腫れのほか、頭痛や発熱、吐き気、めまいなどの全身症状が起こる場合もあります。気になる症状があれば、接種した医療機関に相談してください。また、過去に、予防接種で腕の痛みやしびれが長引いたり、アレルギーを起こしたことがある人は、接種前に申し出るようにしましょう。

出典:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

HPVワクチンの安全性

HPVワクチンの安全性については、その他の医薬品と同様に、販売されるまでに安全性に関する承認審査を行っている他、ワクチンはウイルスや細菌など生物をもとに作っていることもあり、その後も製品(ロット)ごとに国による検定を行っています。

また、予防接種後に健康状況の変化が見られた事例を、予防接種との因果関係の有無に関わらず収集し、随時モニタリングしています。さらに、収集したこれらの情報について、定期的に専門家による評価を実施して安全性の評価を行っています。

出典:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000901220.pdf(外部サイトにリンクします)

平成9年度~20年度生まれの女性でHPVワクチンを1回以上受けた方へ(キャッチアップ接種)

2022年4月~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方の公費による接種は2026年3月31日までです。

公費による接種を希望する方は、2026年3月31日までに2回目・3回目のワクチンを接種することをご検討ください。

参照:厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(2025年7月28日参照)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

がんの解説「子宮頸がん」シリーズ

参考情報

国立がん研究センターが提供する子宮頸がんに関する情報を紹介します。- がんを学ぼう!教えてドクター 「婦人科がんの手術」と「知ってほしい子宮頸がんとワクチンの知識」

- がん情報サービス 子宮頸がん〇

監修

国立がん研究センター 中央病院 婦人腫瘍科 科長 石川光也

1996年慶應義塾大学卒業。大学病院での研修の後、国立埼玉病院、東京歯科大学市川総合病院、当院婦人腫瘍科医長などを経て、2023年より現職。

「一生涯にがんになる確率は男性のほうが高いのですが、25歳から55歳までに限定すると、女性のほうががんの罹患率は高くなっています。 中でも、仕事や育児などに忙しい現役世代の女性に多いのが、子宮頸がんです。子宮頸がんは予防できるがんですので、このページでHPVワクチンについて知っていただき、ご自身や大切な娘さんの未来を守るための行動を起こしてください。」

- 専門医・認定医資格など:

日本産科婦人科学会 専門医・指導医

日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医・指導医

日本臨床細胞学会 細胞診専門医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医