トップページ > 診療科・共通部門 > 外科系 > 胃外科 > 病気と治療について > 治療方針

治療方針

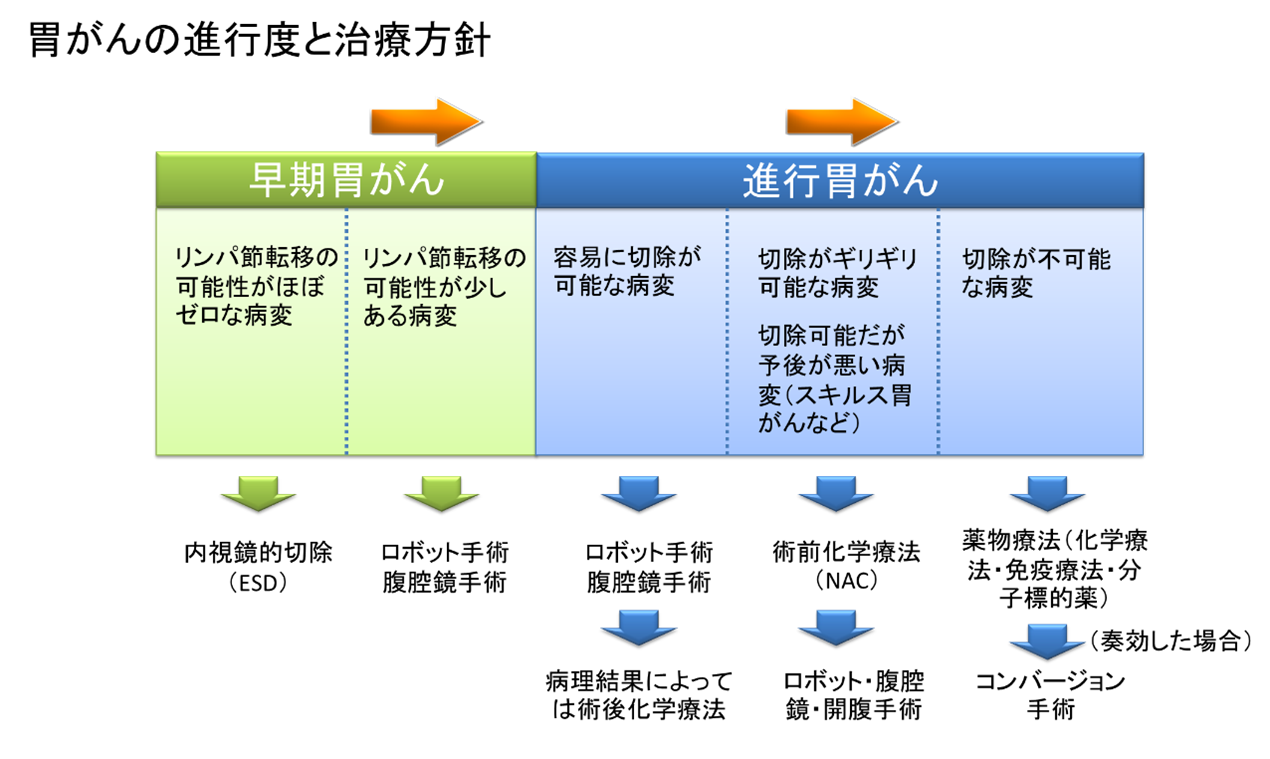

胃がんの治療方針は、検査で進行度を調べたのちに、日本胃癌学会が発刊する「胃癌治療ガイドライン」に沿って決定されますが、実際には、患者さんの状態(年齢・併存疾患)も総合的に判断して治療方針が決定されます。ガイドラインには詳細な“治療アルゴリズム”が掲載されていますが、分かりやすく図説すると下記のようになります。

- 胃がんが粘膜にとどまる浅い病変で、一定の基準(拡がりの範囲、潰瘍の有無、組織型など)を満たす場合、リンパ節に転移している可能性はほとんどないため、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の適応となります。ESDは胃カメラを用いて病変を含む場所を部分的にくり抜く治療法で胃の機能はほぼ温存されるため、後遺症はほとんど残らない理想的な治療法です。この場合はステージIの診断になります。

- 早期胃がんであってもリンパ節転移の可能性が少しある病変の場合、傷の小さなロボット手術や腹腔鏡手術で、転移の可能性がある胃の周りのリンパ節とともに胃を切除する手術が行われます(リンパ節郭清を伴う胃切除)。ESDで摘出した腫瘍を顕微鏡で確認した際に、血管やリンパ管にがん細胞が入り込んでいる像が確認された場合や、一層深い粘膜下層へのがんの進展が認められた場合もこのような手術が進められます。

- 胃がんが胃壁の筋層まで達すると早期胃がんではなく“進行胃がん”となります。他の臓器(肝臓や腹膜など)に転移がなく、手術でとりきれる範囲にとどまっているといステージIIやステージIIIとなります。リンパ節転移などが目立たず容易に切除が可能と判断される病変では、ロボット手術、腹腔鏡手術を用いたリンパ節郭清を伴う胃切除が選択されます。この場合、切除された標本の病理検査でステージIIやIIIと診断された場合、手術のあとに再発予防目的の抗がん剤治療が勧められます(術後補助化学療法)。

- しかし進行胃がんの一部には、リンパ節転移が高度であるため手術で取りきれるか取りきれないか判断が難しい場合があります。またスキルス胃がんのように手術で切除しても予後が悪いと判明している場合があります。このような場合、手術の前に抗がん剤治療を行い、腫瘍の進展範囲を縮小させてから手術を行う、という方法もあります(術前化学療法)。この治療の目的は胃がんを根治させる可能性を高めることです。

- さらに、他の臓器(肝臓、肺、大動脈周囲のリンパ節、腹膜など)に転移していることが判明した場合は、ステージIVと診断され、基本的に手術ではなく薬物療法が選択されます。現在は、腫瘍の組織を一部採取して特殊なタンパクの発現を調べて(バイオマーカー検査)、それぞれの患者さんに最も適した薬剤(免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬を含めて)を選び、投与します。薬物治療の効果がみられ、切除可能となった場合(ダウンステージ)、手術による切除に治療方針を変更することもあります(コンバージョン手術)。

手術についての詳細は、胃がんの手術について、ロボット支援手術についてをご覧ください。

薬物療法に関する詳細は、化学療法を併用した治療についてをご覧ください。