トップページ > 診療科 > 大腸外科 > 大腸がんの腹膜播種とは

腹膜播種となった大腸がんのステージは?手術はできるの?の疑問にお答えします大腸がんの腹膜播種とは

公開日:2025年1月23日

腹膜播種(ふくまくはしゅ)とは

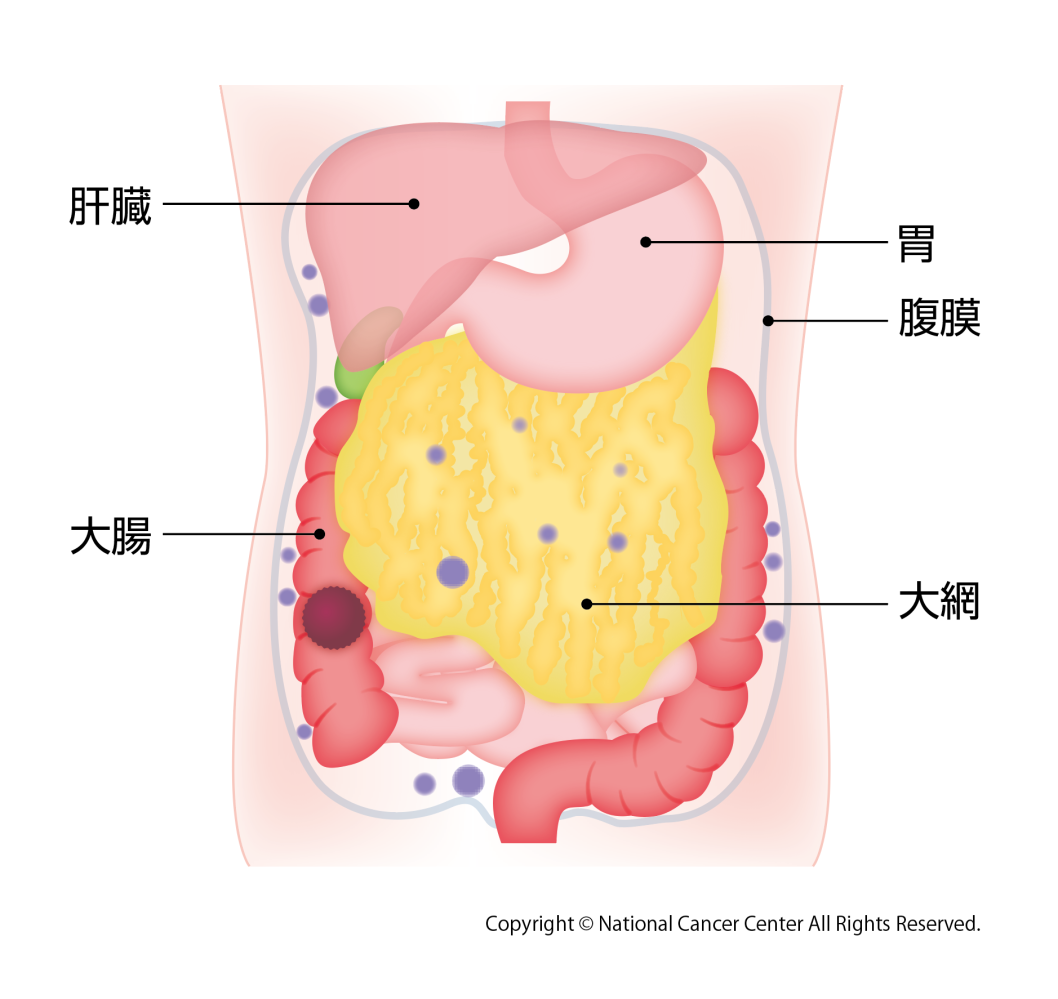

大腸がんは、さまざまな臓器に転移・再発することで知られています。転移しやすい場所としては肝臓、肺、そして腹膜などです。腹膜とは、お腹の中にある臓器(胃・腸・卵巣など)の表面からお腹の壁の内側へと続く膜で、腹膜に覆われた空間のことを腹腔(ふくくう)といいます。大腸がんのステージが進んで腫瘍が大腸の壁を貫くと、腹腔に露出した表面からがん細胞が腹腔内に散らばり、転移すると考えられています。この状態を腹膜播種といいます。

図1 腹膜播種のイメージ

腹膜播種を伴う大腸がんはステージ4と診断されます。

▼大腸がんのステージについて知りたい方

大腸がんのステージ(病期)について腹膜播種の治療

腹膜播種に対する標準的な治療として、全身化学療法が広く行われています。播種が非常に狭い範囲にとどまっている場合に限って手術も行われてきましたが、原則として、腹腔内にがん細胞が散らばってしまっている以上、そのすべてを手術で取りきることは難しく、化学療法しか治療の選択肢がないと考えられてきたからです。

大腸がんに対する化学療法は目覚ましい進歩を遂げましたが、腹膜播種は肝臓や肺への転移に比べて抗がん剤が効きにくいことが知られています。また播種が進行すると、腸閉塞や腹水などを生じるために全身状態が悪くなりやすく、最新の化学療法を行ったとしても予後が芳しくありません。

さまざまな研究が行われる中で、腹膜播種を伴う大腸がんに対する治療として有効性が期待されている方法の1つが完全減量手術(Cytoreductive Surgery:CRS)です。完全減量手術とは

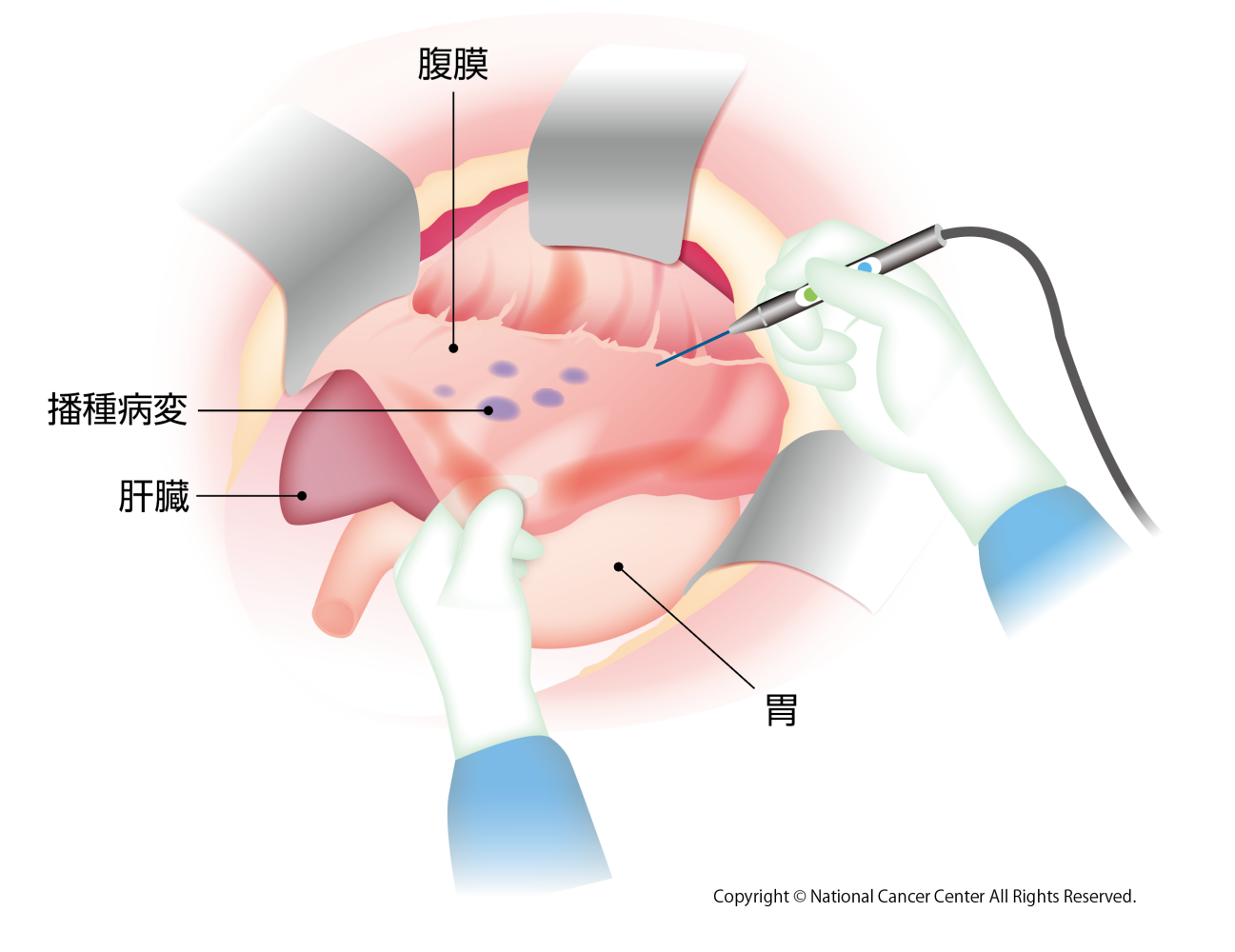

腹膜播種は小さな病変が腹腔内のさまざまな場所に数多く散らばっているため、一つ一つを切除することは現実的ではありません。そこで発想を転換し、表面に病変が認められる臓器ごと、あるいは腹膜ごと切り取ることで、目で確認できる病変を完全に取りきることを目指します。この術式により、これまで切除が難しいとされてきた腹膜播種に対して、手術という選択肢が生まれることになりました。

近年、完全減量手術によって目で確認できる病変がすべて除去できたグループでは、全身化学療法のみで治療したグループに比べて、生存期間が良好であった、との結果が報告されています。現在では、欧米を中心に世界各国で完全減量手術が実施されるようになっています。

図2 完全減量手術のイメージ

完全減量手術の課題

根本的な問題として、完全減量手術が全身化学療法に勝っているのかどうかは科学的に証明されたわけではありません。

完全減量手術の対象となるのは腹膜播種と診断された方の一部のみで、全身状態が保たれていて、腹膜播種も取り切れる程度にとどまっている、などの条件をクリアする必要があります。そのため、完全減量手術をうけたグループの生存期間が良好だったのは、そもそも病気の程度が軽い人たちが多く含まれていたためではないか、という可能性が指摘されています。

さらに、完全減量手術は合併症への懸念もあります。がんをすべて取りきることを目指すため、通常の大腸がん手術に比べて切除の範囲が大きくなり、手術自体の難易度も高くなります。手術後の合併症で日常生活に支障が生じる可能性もありますし、合併症の治療をしている間に、大腸がんが再発してくる可能性もあります。

このような経緯から、日本のガイドラインでは、「多数の播種を認める場合での切除効果は確立されていない」と記載されております。

国立がん研究センター中央病院大腸外科での取り組み

国立がん研究センター中央病院大腸外科では、腹膜播種に対する治療開発の第一歩として、2024年4月から腹膜播種を伴う大腸がんに対する完全減量手術の安全性に関する臨床研究を開始しました。

▼2024年3月14日のプレスリリース

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/0314/index.html

臨床研究の詳細

腹膜播種を伴う大腸がんに対する完全減量手術の安全性に関する研究

本研究は、大腸がん腹膜播種と診断され、病変すべてを切除できると見込まれる方を対象に完全減量手術を実施し、手術後6カ月までの有害事象を調査します。本研究により、完全減量手術が安全に実施できることが示されれば、今後さらに検証を行い、将来的には腹膜播種に対する標準治療の確立を目指します。

研究の対象となる主な要件は下記のようになっています。

- 大腸原発腺がんであることが確定診断されている

- 臨床的に大腸がん腹膜播種と診断されている

- 腹膜播種以外に切除不能な遠隔転移を認めない

- 年齢が20歳以上75歳以下

- Performance Status(ECOGの基準)が0~1

- 全身麻酔および手術に支障をきたす併存疾患がない

- 血栓性疾患の既往がない

- 抗血小板療法・抗凝固療法の必要がない

- 上記以外にも細かな規定があります。

- 腹膜播種が切除できるかどうかは当院での検査で判断します。

- 前治療の内容は問いませんが、腹膜播種以外の病勢が増悪している場合には適格にはなりません。

お問い合わせ

大腸がん腹膜播種に対する治療について、あるいは当院での臨床研究について知りたいという場合は、以下までご連絡ください。

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 がん相談支援センター

電話番号:03-3547-5293 (平日:9時~12時、13時~16時)

受診をご希望の方

大腸がん腹膜播種に対する治療について、あるいは当院での臨床研究について知りたいという場合は、診断・治療された施設に診療情報提供書を準備していただいたうえで、大腸外科の外来を予約してください。

腹膜播種では集学的治療が必要であり、紹介元あるいはご自宅近くの病院と協力して治療を進めていくことになります。

なお、これまでの治療歴などを踏まえた判断になるため、通常の初診枠では十分な時間が確保できません。つきましては、なるべくセカンドオピニオンでの受診をお願いいたします。

また、当科の診療対象は、あくまで大腸がんの腹膜播種であり、他のがん腫あるいは腹膜偽粘液腫は対象としておりません。

対面 セカンドオピニオン | 国立がん研究センター 中央病院

本臨床研究に関するよくある質問

Q.手術ができるなら手術を受けた方がいいんですよね?

これまで述べてきたように、完全減量手術が全身化学療法に勝っているのかどうかは、明らかではありません。手術の前後は必ず化学療法を中止する必要があり、手術をきっかけとしてかえって病勢が悪化し、結果的に生存期間が短くなることも十分に起こりえます。また、手術では合併症が一定割合で生じるため、手術を受けたことで、その後の日常生活に大きな支障をきたす可能性もあります。

Q.とれる範囲だけでも切除してもらえませんか?

明らかな病巣を残すような手術はメリットがないことがすでに示されているので、すべてとりきれるという見込みがない限り、完全減量手術は行いません。

Q.腹膜はすべてとってしまうのでしょうか?

手術の目的はあくまで肉眼的病変を切除することなので、病的所見のない臓器・腹膜は基本的に切除しません。

Q.どのくらいの腹膜・臓器を切除することになりますか?

病変の広がりによるので一人一人によって異なります。

Q.どんな検査をすれば腹膜播種が評価できますか?

現在のところ、腹膜播種を正確に評価できる検査はありません。完全減量手術に向かう前に、腹腔鏡を用いて直接腹腔内を評価するようにしていますが、臓器の間の小さな病変は指摘が難しく、癒着などで観察が制限されることも少なくありません。

Q.腹膜播種と診断されたらすぐに手術を受けた方がいいでしょうか?

病勢の制御や腹膜以外の転移再発がでてこないかを評価するため、原則として手術の前に化学療法を行っています。

Q.手術できればがんは完治するのでしょうか?

残念ながらそうとはいえません。5年生存が達成できた人の半数以上はがんが再発した状態と報告されています。

Q.腹腔内温熱化学療法(HIPEC)は行っていますか?

当院では実施しておりません。

本ページの執筆担当

国立がん研究センター中央病院 大腸外科 永田 洋士(ながた ひろし)医師

下部消化管領域の外科的治療を担当しております。悪性腫瘍の治療では集学的アプローチが重要であると考えており、その時点で最もよいと思われる選択ができるよう努めております。